2023年2月,教育部等五部门联合发文,明确到2025年前优化调整20%的专业,新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业。此后,越来越多新专业首次进入本科专业目录。

根据2025年4月教育部更新发布的《普通高等学校本科专业目录(2025年)》,又有29种新专业增列进入目录。据教育部高等教育司副司长武世兴介绍,这些新专业明显体现交叉融合,并且都是服务国家战略和民生急需的紧缺专业。

麦可思研究统计显示,近三年高校增列目录外本科专业种类连年提升,累计达到74种。

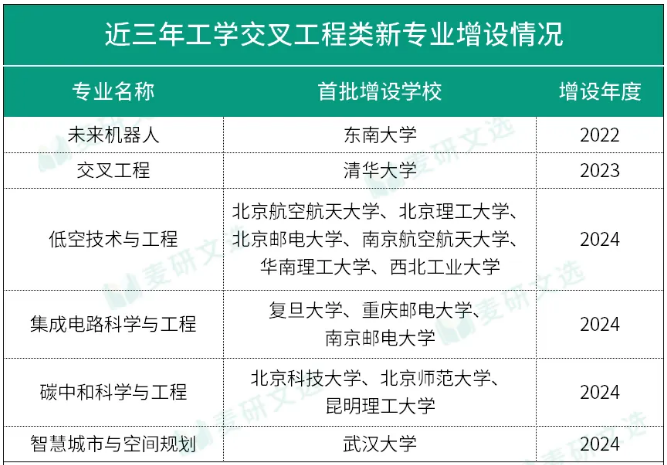

74种新专业中,工学专业达到27个,占比超过36%;其中,交叉工程类(6个)、材料类(5个)新专业数量较多。

交叉工程类专业是教育部在工学门类下设立的一个本科专业类别,旨在通过多学科深度交叉融合,培养具备跨学科知识和综合能力的复合型工程人才。

2022年,全国首个交叉类工程专业——未来机器人,落户东南大学。截至目前,交叉工程类专业数量已经达到6个,其中4个今年最新进入本科专业目录。

低空技术与工程是布点高校最多的交叉工程类专业,已有北京航空航天大学等6所高校设立。这个专业以低空基础设施、低空航空器等关键科学技术为研究对象,面向多个低空应用领域,培养具备低空系统设计、开发、管理与服务能力的复合型工程技术人才。

集成电路科学与工程、碳中和科学与工程专业,各有3所高校新设。集成电路科学与工程专业专注于集成电路的设计、制造、测试、封装及其相关技术的研发与应用;碳中和科学与工程专业为“双碳”战略实施提供碳中和科学与技术领域的人才支撑和智力支持。

今年增设的其他工科新专业还包括智能视听工程、工业软件、时空信息工程、智能分子工程、生物质技术与工程、智慧应急,同样受到诸多关注。

比如武汉大学新设的时空信息工程专业,是研究时空信息感知、认知以及决策理论与技术和研发时空智能体装备的综合性专业,旨在培养掌握空天地网一体化感知、时空认知、时空数据决策等时空智能理论与技术以及时空智能体研发能力的复合交叉性工程技术人才。

除了工学,教育学、艺术学也是近三年增设新专业种类相对较多的学科。

教育学新增的8个新专业中,教育学类、体育学类专业各占一半,并且专业人才培养领域更具针对性。

比如备受关注的人工智能教育专业,根据北京师范大学介绍,这个专业培养的毕业生需要能够适应未来教育技术发展的需求,掌握人工智能领域的前沿技术,具备在中小学开展人工智能教育的能力,能够进行课程设计、教学实施及教育技术研究。

此外,在社会对体育教育重视度提升、就业市场需求变化以及体育产业发展等多重因素影响下,体育类专业成为新增专业的重点领域。今年吉林体育学院新增的航空运动专业,旨在培养具备扎实的航空运动专业知识和技能,熟练掌握各类航空运动器械操作,熟悉航空运动赛事组织与管理,了解航空安全法规与应急处理的复合型人才。

艺术学新设的9个专业中,8个今年刚刚进入本科专业目录。从专业名称看,艺术类新专业体现出艺术与数字、科技的紧密结合,并有十分鲜明的市场需求导向。

比如游戏产业的快速发展和技术创新,推动相关人才需求增加,游戏艺术设计从以往的“专业方向”,升级为独立的专业。

中国传媒大学的游戏艺术设计专业,培养理解国内外游戏领域发展现状与未来趋势,熟悉游戏艺术、设计、创作、制作等相关规律,具备国际化艺术修养和创新能力的复合型人才。

从新专业名称上看,“智能”“智慧”专业的大量涌现,体现出人工智能赋能经济社会发展的趋势。

今年增设新专业中,“智能”“智慧”专业达到10个。而近10年,这类新专业更是多达41个,覆盖工学(33个)、农学(3个)、医学(2个)、教育学(2个)、艺术学等多个学科领域;并且其中多个专业已经大量开设。

人工智能(89个)是今年增设最多的本科专业,近三年增设共计183个;智能建造(131个)、智能制造工程(102个)专业,三年间新增数量也破百。

不过值得关注的是,人工智能专业自2018年首次增设以来,累计开设高校数量已达到621个,相当于有将近一半的本科院校开设有这个专业。

社会和产业的巨大需求是人工智能专业大热的原因之一。在这个过程中,高校还要警惕盲目开设,忽略对人才培养质量的重视。这样很容易造成相关行业人才供大于求,却实际没能培养出社会需要的人才,最终重蹈一些专业从“一窝蜂开设”沦为“一窝蜂撤销”的覆辙。

专业划分越来越细,是近年来设置新专业的另一个特点。

2020年,时任青海师范大学师范学院院长李子华教授在接受《科技日报》采访时就曾表示,随着一些交叉学科和新兴产业不断出现,行业和产业发展对专业技术人才高、精、深的要求越来越高,专业细化是我国未来教育发展的必然趋势。从短期来看,专业细分不断产生的新兴专业满足了市场需求,为区域产业建设培养更多的实用人才。

但高校专业越来越多、越来越细,也会有不利的方面,比如专业越精细,学生通识性知识和能力相对就越欠缺,不利于学生的全面发展。

也有网友有类似担心。比如,专业划分过细可能让学生缺乏跨专业的知识和技能,难以适应其他领域的工作需求,从而导致学生的就业口径变窄。一旦学生所学的细分专业对应的行业发展不景气或出现重大变革,他们可能面临就业困难的局面。

李子华教授认为,虽然专业细分是教育的未来趋势,但综合素质才是决定专业细分成败的关键因素。一方面,当同专业人才专业水平大致相同时,综合素质就起到了决定性作用。另一方面,学生在成长过程中也需要通过通识教育拓宽视野、陶冶情操,提高自身综合素质。

抖音

抖音

微信

微信

微博

微博

QQ群

QQ群

400-023-1785

400-023-1785